(5) « Une voix lointaine captée très tard à la radio »

Octobre 2014. Une semaine avant l’attribution du prix Nobel, Patrick Modiano publiait un roman dont la structure ressemble à une enquête policière, et c’est bien comme cela qu’il peut être lu puisqu’il emboîte deux ou trois enquêtes — quelle est la vraie cible de ces recherches ? Pour mener à bien cette promenade-lecture, j’ai sélectionné ce roman de façon un peu arbitraire : mes précédentes enquêtes (et celle qui sera la dernière) ont largement puisé dans les livres « classiques » de Modiano. Pour le deuxième épisode : son prix Goncourt (1978), son roman (1975) adapté par Patrice Lecomte, ainsi que son enquête documentaire (1997) sur une victime de la Shoah. Puis ses grands livres plus (2005, dans le troisième épisode) ou moins (1977, dans le quatrième épisode) reconnus comme autobiographiques. Ces ouvrages sont principalement choisis parmi les plus cités de l’auteur — avec la « trilogie de l’Occupation » (1968-1972) dont je m’occuperai à la fin de cette enquête.

Il est donc naturel de s’intéresser maintenant à quelques livres, considérés comme de purs romans (ni autobiographies, ni documentaires) n’ayant pas acquis (du moins actuellement) le statut de classiques modernes — Ils ne sont pas dans le « Quarto ». Le choix du dernier ouvrage paru a une légitimité : où en est Patrick Modiano aujourd’hui ? Et puisque son titre, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, rappelle celui de Quartier perdu paru trente ans auparavant (1984), nous allons interroger ces textes : quels sont ces quartiers que Patrick Modiano a perdus ?

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (2 octobre 2014)

Le roman de 2014 apparaît tout de suite comme une recherche du temps perdu, et le romancier, l’air de rien, en douceur, nous entraîne dans un entrelacs temporel complexe. Le livre n’est pas écrit comme un polar bien cadré, car le lecteur est emporté par un tourbillon temporel où il n’est pas sûr de se retrouver rationnellement, mais ce n’est pas grave — quand, vos rêveries (à vous, lecteur) vous renvoient vers des instants passés, votre esprit n’oscille-t-il pas entre des événements très dispersés dans le temps, parfois très proches, parfois très lointains ? Seuls les relient vos propres associations d’idées qui ne peuvent exister que dans votre esprit — à vous seul ? Les écrivains « modernes » (Proust, Faulkner, Joyce, et leurs successeurs) ont bien compris cela. Ils ont dû trouver une réponse à la grande question : quelle forme artistique permettra de rendre universel et lisible ce flot individuel et chaotique?

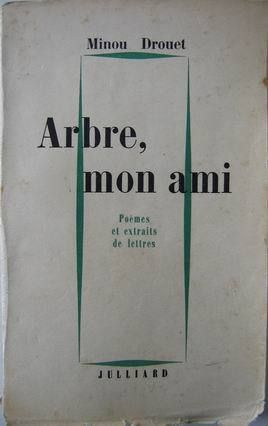

Modiano a sa façon personnelle de nous obliger à suivre l’histoire tortueuse qui s’impose à « Jean Daragane », un écrivain, publié autrefois (oublié ?), mais devenu complètement solitaire (dépressif ?). Daragane a perdu un carnet d’adresses qui a été retrouvé par « Gilles Ortolini », un « fouille-merde » qui, lui-même, entre deux parties au casino, fait une enquête sur un fait-divers oublié — l’assassinat d’une certaine « Colette Laurent ». Ortolini a trouvé dans le carnet perdu un nom rencontré dans son enquête — qui est ce « Guy Torstel » ? L’écrivain l’a complètement oublié. Mais le prénom de la jeune femme qui accompagne le journaliste enquêteur, Chantal, lui rappelle quelque chose venu d’un lointain passé (années 50). Ainsi l’écrivain mélange le souvenir d’une femme assassinée et la parution d’un recueil de poésie à grand succès, publié par une petite fille qui avait son âge, et dont il avait été très jaloux — je n’arrive pas à savoir si Modiano se moque, ou s’il a un réel souvenir nostalgique remontant à l’année de ses onze ans — …

…de même, quand une vieille amie du héros lui dit : « Les joueurs, ça finit toujours très mal, mon petit Jean », à qui pense-t-il ?

Écriture et solitude, lectures et faits divers, vieux carnets et annuaires, oublis et réminiscences, voilà tout l’univers de Patrick Modiano ! Je viens de présenter en quelques lignes ce qui fait l’essentiel des 40 premières pages d’un roman qui est court (140 pages au total). Si les lecteurs de cette enquête vont faire des recherches sur La Toile, ils trouveront sûrement des blogueurs-lecteurs-critiques de Modiano qui ont cherché à reconstituer la trame de son roman, en la rendant linéaire, comme le fait le flic des « romans policiers » traditionnels : on rassemble le public dans le salon du château où a eu lieu le crime, et le policier-enquêteur reconstruit les événements criminels dans l’ordre et amène le coupable à se trahir. Autrefois (1955-1973), une série télévisée française s’intitulait Les cinq dernières minutes, parce que l’inspecteur Maigret Bourrel s’y exclamait rituellement : « Bon Dieu ! Mais c’est… Bien sûr ! ». L’intérêt d’un roman de Modiano est, bien entendu, ailleurs que dans ce petit jeu de société. Ce n’est pas le récit linéaire (avec coup de théâtre final) qui compte, c’est l’ensemble de cette nébuleuse de souvenirs, de sensations, de situations, de personnages, d’émotions qui donnent lieu à des flots narratifs, c’est-à-dire à ce que nous lisons effectivement et qui nous touche.

Ces ruisseaux convergent cependant vers des bassins attractifs : qui/quels sont-ils ? Depuis Sigmund Freud, on les appelle des « scènes primitives ». Dans la psychanalyse classique, ce terme a une signification technique très précise, mais il est légitime d’étendre cette signification. Dans une précédente enquête, il a été question du « panier à salade », scène primitive commune à Hitchcock et à Modiano, et le lecteur attentif de cette série d’enquêtes a sans douté été frappé par des thèmes obsessionnels qui reviennent de temps en temps. Le lecteur régulier du romancier sent bien que celui-ci tourne autour de quelques images-situations qui l’inspirent depuis toujours.

« Un seul nom provoquait son trouble et avait pour lui l’effet d’un aimant : Annie Astrand »

Dans ce roman de 2014, je retiens d’abord l’énumération des dates : 1956 (?) ; 1962 ; 1951 et 1952 (l’année du Photomaton, le « MacGuffin » du roman) ; puis « un automne » le jour de la Toussaint quinze ans plus tard (je crois que le millésime n’est jamais donné clairement), l’année où le héros (qui écrivait son premier livre) « avait à peine vingt et un ans » ; enfin le 4 décembre 2012. Des figures : une mère qui a de surprenantes fréquentations et qui était « comme frère et sœur » avec un certain « Jacques Perrin de Lara » ; un « enfant » dont on conserve un photomaton. Des lieux : une maison de Saint-Leu-la-Forêt ( la « Maladrerie »…) où habitait une « certaine Annie Astrand », « une femme très jeune, dans le genre danseuse acrobatique de cabaret », une amie de sa mère…

« Un seul nom provoquait son trouble et avait pour lui l’effet d’un aimant : Annie Astrand. Mais il était à peine lisible au milieu de ces mots entassés sans double interligne. Annie Astrand. Une voix lointaine captée très tard à la radio et dont vous vous dites qu’elle s’adresse à vous pour vous transmettre un message. »

… ; la Galerie du Beaujolais avec sa librairie (la galerie existe, quant au libraire…) ; Le Tremblay et son hippodrome ; le Rond-Point des Champs-Élysées ; le square du Graisivaudan ; l’École de la Forêt, rue de Beuvron. Des adresses : « 15, rue de l’Ermitage » ; « la Maladrerie » déjà citée — etc., j’abrège, d’autant plus que le héros-romancier-enquêteur est pris de malaise quand il retourne vers certains lieux — alors il arrête ses recherches… Des livres : Arbre mon ami, déjà évoqué ; Les Fables de La Fontaine et Fabrizio Lupo ; Le Cheval sans tête. Des obsessions : la solitude ; l’oubli ; la paranoïa (le héros de Modiano accepte de faire une enquête, mais il n’aime pas qu’on enquête sur lui — quand l’enquêteur est un homme,…

« Le plus gênant, c’est qu’Ottolini [le « fouille-merde »] se posterait devant l’immeuble et, comme il ignorait le code, il attendrait que quelqu’un pousse la porte cochère pour se glisser derrière lui. Il viendrait sonner à sa porte. Il faudrait aussi débrancher cette sonnette. »

…, s’il s’agit d’une femme, « Jean Daragane » est plus consentant,…

« « Il faudrait que nous nous voyions avant le retour de Gilles [Ortolini]. Est-ce que je peux passer chez vous ? — Maintenant [deux heurs du matin] ? — Oui, maintenant. » Il lui indiqua l’adresse, le numéro de code, l’étage. Était-il sorti de son rêve ? »

… surtout si cette « Chantal » — qui lui rappelle une ancienne « Chantal » à la colle avec un autre pilier de casino — est une réincarnation d’ « Annie Astrand », avec tous ces « a » dans leurs noms). C’est peut-être l’occasion de remarquer que « Jean » est le vrai prénom, à l’état civil, de l’écrivain qui a choisi « Patrick », son second prénom, pour son nom de plume.

Il est facile d’aligner des énumérations (de dates, de noms, de lieux, d’obsessions), mais il est plus difficile, pour le lecteur-commentateur qui conduit cette exploration, de transmettre l’effet de l’écriture de Modiano qui joue sur des allusions, sur des allers-retours perpétuels dans le temps et dans l’espace, sur des émotions attachées à des noms, comme cette « Annie Astrand ».

« Une voix lointaine captée très tard à la radio »

Modiano a le sens de l’usage poétique des noms, comme Marguerite Duras, ou comme ce précurseur de la « poésie exotique », Henry J.-M. Levet. Un petit jeu : réécrire une citation déjà donnée sous une forme versifiée, un peu à la façon de l’hypnotique « Annabel Lee » d’Edgar Poe :

Un seul nom provoquait son trouble

et avait pour lui l’effet d’un aimant :

Annie Astrand.

Mais il était à peine lisible

au milieu de ces mots entassés sans double

interligne.

Annie Astrand.

Une voix lointaine captée très tard à la radio

et dont vous vous dites qu’elle s’adresse

à vous pour vous transmettre un message.

Je n’ai rencontré qu’une seule difficulté pour proposer ce découpage : le rejet du mot « interligne ». Il y a des rimes (aimant/Astrand, trouble/double), des assonances (lisible/ligne, adresse/message, captée/très/tard) et des répétions musicales (les « d » des deux avant-derniers « vers », et les « vous »). Cette écriture n’est pas statique — comme l’est une grande partie de la poésie moderne qui est dans la contemplation de l’être —, car elle est perpétuellement suggestive et narrative. Dans cette histoire, l’un des nœuds primitifs concerne un passeport et des fouilles à un poste-frontière — un des thèmes obsessionnels de Modiano. Il concerne habituellement des apatrides, mais pas ici. Oui, il est bien question d’« une femme qu’il avait connue enfant » — et dont un avatar a déjà fait son apparition dans ces chroniques. D’autres allusions frappent les lecteurs de Modiano. Un cadeau, une pochette de timbres à l’effigie d’un roi d’Égypte souvent cité dans cette enquête. Une chambre sans chauffage place Blanche : « tu n’imagines pas comme nous crevions de froid, l’hiver, quand nous étions très jeunes dans ce quartier, avec mon frère ».

Il y a dans les grandes histoires un véritable objet de la recherche, celui qu’Hitchcock appelait un « MacGuffin ». Il n’est pas question que je le dévoile ici, je pense aussi qu’il y en a plusieurs. Celui que je crois être l’objet visible de cette recherche, a affaire avec une des années que j’ai citées plus haut, mais sans en donner le millésime (il faut faire un petit calcul). Mais, bien sûr, il y a d’autres secrets cachés derrière, invisibles — certains en liens « avec le secret de ses origines », avec l’amour (mais quel amour ?) et la perte. Et avec la solitude qui conduira le héros à la dépression qui ouvre le roman. Il en sortira grâce au jeune couple d’enquêteurs — « Gilles » (le fouille-merde) et surtout « Chantal », la moderne réincarnation des femmes fatales…

… qui ont marqué (enchanté ? détruit ?…) son enfance. Si Patrick Modiano écrit des romans pour partir à la recherche de telles femmes, c’est qu’il en a peut-être rencontrées certaines dans ses vies antérieures…

Quartier perdu (1984) — Paris, ville étrangère

Comparons le roman tout récent (octobre 2014) et Quartier perdu paru trente ans plus tôt (1984). Ces titres avaient des points communs, le quartier et la perte. Il y a aussi la structure commune de l’enquête qui remonte à des événement toujours plus anciens : le roman de 2014 retourne vers une « scène primitive » de 1967 (le héros était alors un écrivain débutant de 21 ans), pour ensuite plonger encore plus loin, vers un drame survenu en 1952, quand l’enfant avait 6 ans et qu’il était muni de ce viatique maternel : « pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ».

1984. Trente ans auparavant. Le narrateur se retrouve « en étrange pays dans son pays lui-même », car, après vingt ans d’absence,

« c‘est étrange d’entendre parler français. A ma descente d’avion… ».

Le narrateur est « Jean Dekker », Parisien de Boulogne-Billancourt (la ville où est né Jean Patrick Modiano en 1945) —, devenu un romancier (enfin, plutôt un sous-romancier…) populaire, anglais, riche, bien marié à « Katy », père de famille, ami d’Irwin Shaw, amateur des « paisibles ennuis du dimanche », pseudonymé « Ambrose Guise » . La première chose perdue, c’est sa ville. Jean-Ambrose y revient, « en pèlerinage », pour signer des contrats avec son éditeur japonais — lui-même déprimé, car divorcé d’une Parisienne qui a refusé de le suivre au Japon. L’écrivain découvre tout de suite qu’il ne reconnaît plus Paris, devenue une ville étrangère, dans un climat torride où il se sent « barboter dans une eau tiède et croupie ».

« Au Rond-Point des Champs-Élysées, je me suis arrêté un instant devant la fontaine. Des touristes étaient assis sur les chaises de fer, autour du bassin. Comme eux, j’étais désormais étranger à cette ville. Plus rien ne m’y retenait. Ma vie ne s’inscrivait plus dans ses rues. Sur ces façades. »

Depuis Sigmund Freud, ce mélange de « familiarité » et d’« étrangeté » qui met mal à l’aise porte un nom célèbre en allemand, « das Unheimliche », ce mot dont l’équivalent exact n’existe pas en français ; la traductrice française (Marie Bonaparte) l’a génialement adaptée en : L’Inquiétante étrangeté.

« Quelle chose étrange de me retrouver après vingt ans dans cette ville, seul, par une nuit torride de juillet et sans pouvoir [depuis mon taxi] détacher mon regard d’un Japonais en costume clair. »

Ce retour à Paris est une « descente en parachute » dans le temps, et des événements quasiment oubliés (et qui l’avaient autrefois laissé indifférents) lui créent un sentiment de deuil profond — même le « Cupidon » de bronze du pavillon de l’Élysée « avait quelque chose de funèbre et d’inquiétant à la fois ». Jean-Ambrose va alors partir à la recherche de « Daniel de Rocroy », avocat radié, devenu un « bohème du barreau » — et qui s’est suicidé cinq ans plus tôt. Rocroy l’avait hébergé chez lui les derniers jours de sa vie à Paris — et l’avait encouragé à partir en Angleterre. Dans son appartement obscur, aux rideaux tirés (non à cause de la « défense passive », mais pour se protéger de la chaleur extérieure), une ombre du passé reçoit Jean. C’est « Ghita Wattier », dite « Gyp » ( ? ) qui lui remet un dossier légué par Rocroy — 100 pages de papiers pelure retenues par des trombones rouillés et qui « contenaient un morceau de ma vie ». Elle lui donne sans doute bien d’autres choses encore, comme les clefs de l’appartement de Rocroy, mi-abandonné, mi-riche en archives du passé.

« A Paris, tu comprends, j’ai l’impression d’être un fantôme »

Je ne décrirais pas le dossier en détails : l’avocat disparu avait retrouvé des fiches de police remontant aussi bien à 1943 ou 1945, qu’à 1965, quand Jean Dekker avait vingt ans, et qu’une jeune fille anonyme du même âge l’accompagnait — cette jeune fille n’a pas de nom, je l’appellerai « la princesse ». Là aussi, comme dans le roman de 2014, une enquête imposée par un vieux témoin renvoie à une date ancienne, et cette première recherche entraîne une investigation vers une date encore plus ancienne, avant même la naissance de l’enquêteur…

Des noms reviennent en mémoire et des fantômes réapparaissent fugitivement. Des douilles associées au « meurtre de M. Ludovic Fouquet » provenaient sûrement de l’appartement des « Hayward » — vingt ans plus tard, ce nom est celui d’une société de voitures de grande remise qui proposent aux touristes tous les services qu’ils désirent… Dans le quartier de son hôtel, Jean-Ambrose découvre l’équipe de tournage d’un film (qui plagie un titre célèbre) où la vue de l’actrice blonde « aux traits délicats » lui rappelle l’année 1952 quand elle était encore une petite fille qui avait l’âge du témoin-mémorialiste.

Un technicien, « Tintin Carpentieri », le reconnaît pour l’obliger à évoquer la mémoire du cinéaste « Georges Maillot » (?) qui a été en activité de 1941 à 1955 — est-il mort, comme Jean-Ambrose l’a lu dans la presse ? Celui-ci se trouve pris dans une enquête dans les rue du Paris (de 1984 ?), ce qui le ramène à la vie de la bande qu’il fréquentait avec « Mme Carmen Blin » (en 1965 ?) — parmi eux : « Rubirosa » (nous l’avons déjà rencontré), Ludo Fouquet, « Farmer », le cinéaste belge Albert Valentin, et les « Hayward », ce beau couple « qui vivait d’expédients et qui nous cachait quelque chose », mais « qui connaissait des endroits amusants ».

« « — A quoi pensez-vous ? — à rien. » Je pensais que derrière cette voiture blanche, nous prenions maintenant le même chemin que celui que je suivais à pied, au lever du jour, quand je l’accompagnais de la Calvados jusque chez elle. Avenue Montaigne. Place de l’Alma. »

L’enquêteur improvisé (de 1984 ?), très mal à l’aise dans ce rôle — est-ce pourquoi il a préféré partir et imaginer des romans policiers ? —, et son conducteur surgi du passé (de 1965 ?) partent à la poursuite d’un fantôme (de 1945 ? de 1955 ?)…

« Il n’entend rien… Il est complètement raide à son volant… comme du bois… Il se tient très droit… la tête haute… Un véritable somnambule… »

… et, pour cela, Jean-Ambrose doit …

« … maintenant descendre au fond d’un puits pour chercher, à tâtons, quelque chose, dans l’eau noire. »…

… ou écrire, et cette fois-ci ce ne doit pas être un facile roman policier pour une collection populaire ! …

« Ce soir, le chaleur est si lourde dans l’appartement de Rocroy que des gouttes de sueur dégoulinent de mon menton sur le papier à lettres grand format sans rayures. Quelquefois l’une de ces gouttes se mélange à l’encre bleu floride d’un mot, si bien que c’est avec ma sueur que j’écris. Farmer. Vingt ans ont passé… »

… écrire pour se rappeler son passé de bagagiste en vacances en Haute-Savoie. Il avait vingt ans quand il a rencontré et aidé une riche touriste, « Madame Carmen Blin » qui « semblait ne pas avoir plus de trente-cinq ans. » (elle en avait quatre de plus) ; elle était la veuve du riche homme d’affaires Lucien Blin, propriétaire d’hôtels et de haras.

« Ceux qui font les livres, et ceux sur qui les livres se font »

Je considère Carmen comme la « reine des abeilles », car elle règne sur une cour toute entière vouée à son service. Jean a aidé à faire voyager ses trop nombreux bagages, mais il a aussi aidé Carmen à retrouver (à travers lui) une autre ombre du passé, « Bernard Farmer » — Il fallait que Jean Dekker soit le fils de celui-ci. Parti à la recherche de son propre passé (en 1984), Jean a fini par découvrir qu’il était entré autrefois (trois mois, en 1965) dans le passé de quelqu’un d’autre. En 1965, il lui rappelait ses dix-neuf ans (à elle, en 1945)… Écrire pour des disparus qui ne liront jamais ces lignes ? …

« … vous m’aviez expliqué gentiment qu’il y a deux sortes de gens : ceux qui font les livres, et ceux sur qui les livres se font, et qui n’ont pas besoin de les lire. Ils les vivent. »

… Les noms cités ici (et quelques autres, je simplifie), sont ceux de la bande à Lucien Blin, et ce sont aussi les noms des suspects du dossier de police qu’un membre de la bande, l’avocat de Rocroy, a légué à Jean-Ambrose… Quels liens unissaient ces êtres si disparates, en ces périodes anciennes ? … pour qu’ils doivent boire des cocktails de jus de fruits avant de pouvoir passer aux alcools (pour éviter quels paradis artificiels ?) — en se rappelant le temps où l’on s’amusait à Paris, car « on ne s’amuse plus à Paris », disent ces vieux de la vieille — ce que ne pouvait pas comprendre le jeune témoin pour qui, « Paris en ce temps-là, était une ville qui correspondait à ses battements de cœur ». Oui, mais le temps des uns, n’est pas le temps des autres, même si l’une fait le lien entre les deux temps… L’enquêteur lui-même refera (en 1984) une « virée » touristique dans une « grosse voiture », en compagnie d’un des complices (survivants) de l’époque (celle de 1965),

« Oui, une grosse voiture, de la taille de celle-ci. Hayward conduisait, comme maintenant. Et cette nuit-là je n’étais pas seul sur la banquette arrière mais entre Martine Hayward et la fille brune [la princesse]. Carmen [la reine] se tenait à l’avant, à côté d’Hayward. Et Ludo Fouquet, ce type … son bras gauche entourait les épaules de Carmen…

une répétition qui n’apporte que des souvenirs qui rouvrent les cicatrices qu’on croyait refermées,

… il savait bien que je n’aimais pas ces soirées interminables auxquelles j’essayais d’arracher Carmen par tous les moyens. »

en rappelant le temps et celle qui a fait basculer sa vie, …

« Je l’ai regardée [la princesse] longtemps, pour ne pas oublier son visage »

…l’arrachant à ses quartiers de Paris et à des êtres aujourd’hui perdus.

Patrick Modiano se sert de la structure du roman policier pour nous raconter des histoires qu’il n’explicite guère. Il suggère beaucoup — et j’ai cherché à suggérer ses suggestions. Il y a cependant des intrigues intrigantes, mais lesquelles ? Celles que l’on voit le plus directement en lisant le roman servent certainement à cacher celles qu’il faut deviner en arrière-plan.

Je crois que je ne m’avance pas beaucoup en imaginant que, derrière le jeu sur les dates que j’ai essayé de transcrire (le héros de 39 ans qui revient en 1984 sur une épreuve subie à 20 ans en 1965), paie une dette qui remonte à plus de vingt ans en arrière, avant sa naissance. L’enquêteur, déjà cité (Denis Cosnard), a détecté des allusions subliminales qu’un lecteur non initié ne peut pas décoder, mais un lecteur sensible peut deviner que l’extrême émotion que le roman fait naître en lui doit avoir des sources bien précises, et cela suffit pour le plaisir de la lecture. La bande — qui aime se livrer à des virées nocturnes vingt ans après la fin de la guerre — cherche à retrouver les plaisirs qu’elle avait connus autrefois — et dont nul ne peut plus dire un mot !

Parce qu’il a aimé une reine qui a 19 ans de plus que lui (qui est-elle vraiment ?), le futur enquêteur-romancier a frôlé des abîmes qu’il n’aurait pas dû connaître — lui qui est né après la guerre. Il devra sauver une princesse de son âge (qui est-elle vraiment ?) et payer tout cela par un exil qui le déchirera, mais qui lui apportera le salut et fera de lui un romancier — d’abord scripteur de médiocres romans policiers anglais, puis … auteur du récit, français, que nous venons de lire. Cette investigation a-t-elle répondu (implicitement) à la question posée au début de cet épisode : quels (qui) sont les quartiers (fantômes) perdus dans un temps qu’on a cru disparu ?

► à suivre ► retour à l’épisode précédent ► retour au premier épisode

Ping : Blue Coaster33

Ping : best online casinos

Ping : best online casinos

Ping : sarah shevon drools on meatpipe and gets giant

Ping : tvpackages.net

Ping : car parking

Ping : lan hurtige penge nu

Ping : laan hurtige penge nu

Ping : parking

Ping : alkaline water machine

Ping : laan penge nu og her 18 aar

Ping : Instagram followers kopen

Ping : pay day loans

Ping : water ionizer plans

Ping : bottled alkaline water

Ping : electrician tool pouch reviews

Ping : electrician helper

Ping : locksmiths houma la

Ping : bilco locksmith dallas

Ping : h a plumbers merchants

Ping : house blue

Ping : electricians math

Ping : d cresswell son electricians email

Ping : HD Coloring Pages

Ping : ionizer payment plan

Ping : ionizer payment plan

Ping : pay per day loans plan

Ping : water ionizer payment plan

Ping : website

Ping : alkaline water

Ping : http://webkingz.camkingz.com/

Ping : water ionizer

Ping : I was reading this

Ping : great post to read