(7) « Pour passer le temps, j’ai attendu, jusqu’à l’aube, l’apocalypse »

Dans la quatrième partie de La place de l’étoile surgissent de nouveaux thèmes qui vont exploser dans La ronde de nuit, le deuxième roman de Patrick Modiano, paru en 1969. La guerre est toujours ouverte, mais le terrain des opérations a changé. Jusque là, les aventures picaresques de Raphaël Schlemilovitch étaient plutôt culturelles. On y moquait les théories racistes des pamphlétaires antisémites et les ratiocinations nostalgiques des écrivains traditionalistes. Mais la fin de La place de l’étoile et toute La ronde de nuit quittent la littérature (mauvaise ou bonne) pour la vérité historique de la guerre et de l’occupation, …

… et son immense brutalité.

J’insiste : vérité historique, mais pas dans le réalisme — Modiano met en route des fantasmagories signifiantes — ce sont des spectres à la fois doucereux et hyper-violents qui participent à ce nocturne train fantôme !

Par son écriture, Modiano traite de front les violences subies par les victimes en ces temps-là. Mais il ne le dit pas comme un historien ou un journaliste, ni même comme un auteur réaliste de roman noir, il l’écrit en artiste qui sait jouer avec différents niveaux de narration. Il nous présente une suite de séquences hallucinatoires où il utilise avec virtuosité la technique de l’association d’idées — le mode de fonctionnement naturel de l’esprit humain —, déjà mise en œuvres par les grands écrivains considérés comme les romanciers avant-gardistes majeurs du siècles, James Joyce ou William Faulkner. Modiano nous impose des allers et retours dans le temps, dans l’espace et dans les idées qu’on se fait sur ces questions-là. Le récit nous les impose, et nous les acceptons.

Comment s’orienter dans la IVe partie de La place de l’étoile ? (1968, suite et fin)

Le lecteur assiste, éberlué, à des allers et retours improbables entre un Israël imaginaire « musclé » (!) et… les « salons » de la Gestapo française installée rue Lauriston ! Des acteurs y pratiquent l’autodérision aux dépens de la « névrose juive » — ces séquences sont aussi un rêve tournant au cauchemar,…

Attention ! Aucun réalisme ! Tout est transposé, décalé vers un imaginaire délirant !

… une représentation de ce qui serait arrivé au père de Patrick Modiano s’il avait été arrêté (ce qu’il a subi, deux fois) et s’il n’avait pas été libéré — les deux fois, mystérieusement. Dans cette interprétation, ce n’est donc plus « Schlemilovitch fils » qui est le héros-narrateur de cette séquence, c’est un « Schlemilovitch père », un père fantasmatique, Juif imaginaire trafiquant avec les pires trafiquants du temps de la collaboration, ces passagers d’une moderne nef des fous…

… une moderne nef des fous — Paris — 1942-1943

C’est page 162 de l’actuelle édition « Folio » de La place de l’étoile qu’apparaissent les zombies-passagers de cette nef des fous des années 1942-1943 — les grandes années du marché noir-pillage. Il faut citer leurs noms, car nous ne cesserons de les retrouver :

« Yasmine me fit connaître quelques individus douteux : Jean-Farouk de Mérode, Paulo Hayakawa, la vieille baronne Lydia Stahl, Sophie Knout, Rachid von Rosenheim, M. Igor, TWA Levy, Otto da Silva et d’autres encore dont j’ai oublié les noms. Je fis avec tous ces lascars le trafic d’or, écoulais de faux zlotis, vendais à qui voulait les brouter de mauvaises herbes comme le haschisch et la marijuana. Enfin je m’engageais dans la Gestapo française. Matricule S. 1113. Rattaché aux services de la rue Lauriston. […] Je me sentis plus à l’aise en compagnie de Pierre Bonny, d’Henri Chamberlin-Laffont [avec deux « f »] et de leurs acolytes. Et puis je retrouvai, rue Lauriston, mon professeur de morale, Joseph Joanovici. Pour les tueurs de la Gestapo, nous étions, Joano et moi, les deux juifs de service. »

Le récit offre des instants de doux rêves, mais il vire bientôt au cauchemar. Schlemilovitch se retrouve mené par d’étranges policiers qui — au lieu de le conduire auprès de son ami-protecteur, l’ambassadeur « Otto Abetz, flanqué de tous les joyeux drilles de la Collaboration » — lui font visiter les « monuments historiques »… ce sont les hôtels particuliers que la Gestapo allemande avait repérés bien avant la guerre et qu’elle a réquisitionnés pour s’y installer, du 72 l’avenue Foch, et du 101 avenue Henri Martin, au 180 de la rue de la Pompe, bref, les beaux quartiers préférés des gestapistes, car ceux-ci sont de grands esthètes, euh … non ! ce sont des jouisseurs.

« Il se sentit rassuré. Ses amis Bonny et Chamberlin-Laffont ne manqueraient pas de mettre un terme a cette mauvaise plaisanterie. Il sablerait comme chaque soir le Champagne en leur compagnie. René Launay, chef de la Gestapo de l’avenue Foch, « Rudy » Martin de la Gestapo de Neuilly, Georges Delfanne, de l’avenue Henri-Martin et Odicharia de la Gestapo « géorgienne » se joindraient à eux. Tout rentrerait dans l’ordre. »

On finit (après des rites que je ne décrirai pas) par arriver au 93 de la rue Lauriston, le repère des sinistres criminels que nous avons déjà croisés (et qui seront fusillés en décembre 1944), Henri Chamberlin, dit « Lafont » [avec un seul « f »], gangster recrutant ses sbires dans les prisons, et Pierre Bonny (commissaire de police, spécialisé dans les « affaires politiques », corrompu et jadis révoqué). Dans ses rêves, Schlemilovitch est délivré, il retrouve l’Israël imaginaire où il oscille entre prison de rééducation et délivrance grâce à une officier, Rebecca — les femmes qui aident les héros ne sont pas rares dans les romans de Modiano — qui organise son évasion… mais les courts-circuits spatio-temporels (ou bien il se réveille !) ramènent Schlemilovitch dans le Paris de l’occupation où les « individus douteux » déjà rencontrés s’y montrent sous leur vrai jour…

… ce sont tous des trafiquants qui vendent aux armées allemandes des biens confisqués aux Français. « Jean-Farouk de Mérode » fournit des chaussettes, « Otto da Silva » des pots de peintures, « Paulo Hayawaka » du cognac. « M. Igor » travaille directement pour la Gestapo, « Sophie Knout » est indicatrice, la « marquise de Fougeire-Jusquiame » et la « princesse Chericheff-Deborazoff » sont séduites par ces gestapistes et ces tueurs si « virils » … Paulo Hayawaka propose une virée (gratuite) au One-two-Two, avec ses « filles sensationnelles », Otto da Silva veut aller « piller une bijouterie », et si on effectue une rafle, la princesse Chericheff-Deborazoff propose son hôtel particulier pour y organiser des tortures… Voici « les rois de Paris », « grâce à nos amis allemands » ! « Amusons-nous ! », s’exclament-ils, « L’Abwehr et la Gestapo nous protègent. »

Tout ce petit monde accompagne Schlemilovitch là où « les langues se délient, [c’est-à-dire] rue Lauriston ». Après une séquence que je ne décrirai pas — supposons que ce soit un cauchemar très noir… — Schlemilovitch se retrouve (se réveille ?) dans la clinique où le docteur Sigmund Freud soigne les Juifs rendus névrosés par les années de guerre… mais le lecteur peut se rappeler que Freud est mort à Londres en 1939.

Que s’est-il donc passé ? Une visite du fantôme de François Vernet ?

L’ironie, le sarcasme et la provocation restent présents, mais il n’y a aucune sympathie apparente pour les morts-vivants qui se livrent à cette moderne danse macabre dans une nef des fous qui va durer quelques années — quelques années seulement, mais parmi les plus noires que la France ait vécues, et une partie de la grande culture française y disparaîtra. La Ville Lumière est plongée dans l’ombre du chaos organisé imposé par un état totalitaire, le système nazi installé à Paris (un vieux rêve d’Hitler)…

… avec ses armes propres, l’Abwehr et la Gestapo, et ses complices, les grands trafiquants, la Milice, la Gestapo française et ses officines, …

… et avec ses innombrables victimes, Juifs déportés et assassinés, résistants torturés et exécutés, réfractaires du Service du Travail Obligatoire, citoyens affamés et spoliés.

Que s’est-il donc passé dans le mouvement créateur du jeune écrivain ? Modiano a lu des livres d’histoires, mais surtout, selon son biographe, Denis Cosnard, Modiano a découvert un autre locataire de son immeuble.

Nous savons que le jeune Modiano a été marqué par la figure sulfureuse de Maurice Sachs, le « juif collabo » et il a lu les livres de cet ancien locataire du « 15, quai Conti ». Mais un autre écrivain a aussi vécu dans sa maison. Il s’agit de François Vernet (Albert Sciaky, 1918-1945), juif également : l’opposé exact de Sachs. Romancier depuis 1938, résistant — fabriquant de faux papiers pour les réfractaires du STO (ceux-là mêmes que pourchassaient les gangsters-collabos de la rue Lauriston) —, arrêté par la Gestapo en février 1944, emprisonné à Fresnes, déporté, mort à Dachau en mars 1945. Une partie de son œuvre est posthume.

Est-ce cette nouvelle rencontre avec un écrivain juif, résistant et déporté, qui projette un jeune écrivain sarcastique en mal d’identité dans une ronde nocturne qui débute dans La place de l’étoile et qui tourne, telle la « chenille » de la foire du Trône de façon de plus en plus rapide et furieuse, dans une Ronde de nuit où les victimes de la guerre retrouvent leur place ?

La ronde de nuit (1969) — Ils se décomposent tous et vont certainement pourrir sur place

Cette ronde infernale donne rapidement le tournis… C’est justement l’effet recherché par l’écrivain ! Où est-il ? Quand est-il ?

Qui sont ces personnages mystérieux, « Le Khédive » et « Monsieur [Pierre] Philibert » ? Et leurs compagnons qui veulent de la musique pour danser : qui sont ce « Lionel de Zieff », ce « comte Baruzzi », cette « Frau Sultana », ce « Pols de Helder », ce « Jean-Farouk de Méthode », ce « Costachenko », ce « Gaétan de Lussatz », ce « Odicharvi », cette « Irène de Tranzé », ces innombrables « frères Chapochnikoff », cette « Simone Bouquereau », cette Violette Morris…

Un lecteur amateur de Modiano (et d’histoire du sport) reconnaît (avec quelques changements de nom) les zombies de la dernière partie de La place de l’étoile ; il s’étonne en lisant le nom de « Simone Bouquereau » (elle figure en arrière-plan d’un roman de 2014), et il sursaute quand apparaît le nom de Violette Morris — il devine qu’il avait déjà croisée, sous le nom de « Sophie Knout », cette célèbre et authentique grande sportive (1893-1944), ouvertement lesbienne, devenue une espionne-indicatrice nazie après son recrutement lors des tristement célèbres jeux olympiques de Berlin de 1936. Dans le Paris occupé, Violette Morris devient une collaboratrice de la Gestapo et de Chamberlin-Lafont. Accusée de disposer d’un réseau d’informateurs-dénonciateurs, et de participer aux tortures des résistants qu’elle a fait arrêter, elle est exécutée par des maquisards en avril 1944. Les joyeux « noceurs » – une bande d’amateurs de cognac, de cigarettes anglaises, de musique et de danses – sont suspects, comme la violente prose de Modiano nous le fait vite sentir :

« La sueur dégouline le long des tempes, leurs yeux se dilatent. Le visage de Pols de Helder noircit comme s’il se calcinait. Les joues du comte Baruzzi se creusent, les cernes de Rachid von Rosenheim se gonflent. Lionel de Zieff porte une main à son cœur. L’hébétude semble avoir frappé Costachesco et Odicharvi. Le maquillage des femmes se craquelle, leur chevelure prend des teintes de plus en plus violentes. Ils se décomposent tous et vont certainement pourrir sur place. Est-ce qu’ils sentent déjà ? »

C’est avec douceur, gentillesse que « Henri », le « Khédive », pose des questions à … qui ? Au héros ? Au narrateur ? A une figure qui va bientôt s’appeler « Swing Troubadour » ? « Monsieur Philibert » insiste auprès de ce héros-narrateur-figure, et il lui répète cette question : qui est la « Princesse de Lamballe » ? Les engloutisseurs de cognac « à 100 000 francs le quart de litre » (3000 €) — les dévoreurs de foie gras « à 25 000 francs le médaillon » (700 €) — les fumeurs de « cigarettes anglaises » qu’on n’allume qu’avec des « briquets en or massif » (en ces temps, « on ignorait les restrictions square Cimarosa » ) — tous ces danseurs fous finissent par s’affaler autour du héros-narrateur-figure, sur des divans, sur des fauteuils, sur des poufs, car ils sont là pour se montrer tels qu’ils sont : riches, jouisseurs, puissants, arrogants — ce sont les « maîtres de Paris ». Le questionné fatigué et « indolent », pressé par l’insistance de tous ses amis, finira par sortir son carnet, donner des noms, des adresses, et le « coup de filet » tant attendu aura enfin lieu… Voilà. Très vite, tout est suggéré, rien n’est dit explicitement.

« La trahison convenait à mon caractère espiègle »

Le roman se structure sur plusieurs strates. La première strate est un chef d’œuvre d’écriture, un authentique morceau de bravoure qui adopte un ton forcené dès le début, celui d’un manège infernal qui ne cesse de tourner, de tourner, de tourner… ce ton forcené est maintenu tout au long (un exploit !)… Sur son parcours, le héros-narrateur-figure (dans le rôle de « Swing Troubadour ») voit défiler tout son univers — le paradis artificiel où vivent deux muets, le géant roux aveugle Coco Lacour qui fume son cigare, et la minuscule petite fille Esmeralda qui boit sa grenadine — la mère réfugiée en Suisse — les « gens » qui « brûlent leurs vieux papiers avant de déguerpir » en exode — les jouisseurs qui se baffrent — les femmes qui se déshabillent – le « Khédive » qui rappelle à « Pierre » qu’il fut « le premier flic de France » (« c’est un ministre qui l’a dit »), et qui se voit prochainement en préfet de police — les hommes d’affaires qui revendent au prix fort 36 000 jeux de cartes, 15 000 camions ou deux tonnes de nickel pour « un courtage de quinze pour cent » – les occupants d’immeubles historiques d’où a disparu la vieille famille aristocratique de « Bel-Respiro »…

… Mais le héros-narrateur-figure ( dans le rôle de la « Princesse de Lamballe ») rencontre aussi le « lieutenant Dominique », « Saint-Georges », le saint-cyrien aux yeux pervenche, et les membres du « Réseau des Chevaliers de l’Ombre » — ces « héros qui vous scrutent de leur regard clair » et qui vous donnent envie de « crier bien haut sa qualité de mouchard. » Car le héros-narrateur-figure n’est pas de ces gens-là : il regarde tout ça comme s’il n’était pas là. « Swing Troubadour » s’attendrit sur lui-même. Il est « indolent », paresseux, il se rend à son travail à dix heures du matin. Il a « un sourire avantageux », de « beaux yeux » — « les traîtres ont toujours le regard clair » : il est équipé pour de basses besognes…

« La trahison convenait à mon caractère espiègle. Pas assez de force d’âme pour me ranger du côté des héros. Trop de nonchalance et de distraction pour faire un vrai salaud. Par contre, de la souplesse, le goût du mouvement et une évidente gentillesse. »

C’est la deuxième strate : la création de cet étrange personnage que (faute de mieux) j’appelle un héros-narrateur-figure qu’« Ils » baratinent. « Ils » sont persévérants, « avec ces essaims de papillons bleus qui sortent de leurs bouches », avec leurs généreux cadeaux : cartes de police parfaitement légales, permis de port d’arme, épaisses liasses de billets de banque — « Swing Troubadour » finira par accepter d’être « indic, tueur à gages, papillon », … « pourvu qu’ils se taisent quelquefois et [le] laissent dormir ». Il aurait bien envie de partir, mais comment traverser ces groupes compacts de danseurs prêts à offrir une coupe de champagne, à présenter un fauteuil à celui dont le « cœur battait à se rompre », et qui a des vertiges. La mollesse conduit à la trahison.

De temps en temps, à côté de ceux qui dansent à l’étage, passent ceux qui descendent à la cave pour leurs besognes, les « Danos », « Reocreux », « Vital-Léca », « Robert le Pâle ». Et alors,…

« … Vous poussiez des hurlements mais cela ne servait à rien. Personne ne pouvait vous entendre dans le vacarme de la foire. »

Le premier tiers d’un roman est une polyphonie à la fois merveilleusement musicale et terriblement acide. Il faudrait imaginer un film avec une mise en scène distanciée et un montage haché dirigés par Alain Resnais et la musique expressionniste atonale d’Alban Berg. Le flux d’événements et de sensations entraîne la rêverie d’un héros-narrateur-figure qui se représente trop bien ce qui se passait dans le Paris de l’occupation allemande, vers 1942-1943, au moment où se cumulaient les pires trafics et les pires crimes.

« Trafic et crimes sous l’occupation »

Qui est ce héros-narrateur-figure qui nous conte ces horreurs et qui s’identifie à un « gentil garçon » qui devient indic, traître, mouchard… par indolence, ou par terreur ?

« J’ai déjà dit que je me souciais peu du sort du monde. Le mien non plus ne me passionnait pas outre mesure. Il suffisait de se laisser porter par le courant. Fétu de paille. »

« J’ai éprouvé moi aussi ce qu’on appelle un grand sentiment. Profond. Impérieux. Le seul dont je puisse parler en connaissance de cause et qui m’aurait fait soulever des montagne : la peur. »

« Et puis, pour passer le temps, j’ai attendu, jusqu’à l’aube, l’apocalypse. »

Là, arrive une troisième strate : ce roman est un témoignage, non sur une époque, mais sur la rêverie hallucinée d’un lecteur de documents sur cette époque et qui se demande ce qu’il aurait pu être si — comme son père et sa mère — il avait vécu en ce temps-là.

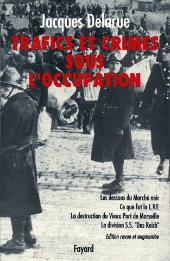

Il faut maintenant citer un livre, Trafics et crimes sous l’Occupation. Son auteur est Jacques Delarue (1919-2014) qui fut policier pendant la guerre, membre de mouvements de résistance (Combat et le MUR), arrêté et révoqué en 1944 par le régime de Pétain, réintégré en 1945. Il se fera témoin-historien. Ce livre sur les trafics et les crimes du temps de l’occupation est toujours disponible. Paru en 1968, ce livre n’a pas pu servir de source à Modiano pour La place de l’étoile, mais l’écrivain l’avait certainement lu quand il publie La ronde de nuit en 1969. Je pense que le titre du livre de Delarue donne effectivement deux clefs essentielles pour lire La Ronde de nuit : « trafics » et « crimes ».

Dans la dernière partie du roman, les évocations de cette ronde de nuit hallucinée deviennent plus explicites : derrière les visions déjà très noires, se révèle une réalité historique encore plus noire. On devine que, grâce au policier-historien-témoin, le jeune romancier a intégré une vision de la France et du Paris de l’occupation, telle qu’on pouvait se la représenter en 1968-1969. Surtout, on voit comment un grand écrivain a transcendé le témoignage historique : c’est sa vision intérieure qui crée l’œuvre qu’on lit et qui n’utilise les sources historiques que comme un arrière-plan factuel à double ressort — les détails grotesques (les « chaussettes » vendues à l’armée allemande) ou apparemment délirants (les « quinze mille camions ») qui accompagnent la ronde délirante des grands trafiquants sont, historiquement, authentiques, et littérairement, des gags absurdes…

Trafics — Le marché noir. Patrick Modiano s’est toujours préoccupé des activités de son père et du « marché noir » que les Français de l’époque subissaient : les denrées (alimentaires, vêtements, matériaux de chauffage) se faisant rares, les producteurs, les commerçants et les petits trafiquants pouvaient les vendre à des prix élevés à des gens qui crevaient de faim et de froid, et qui étaient pauvres. Ce marché noir est la partie visible des trafics, mais il y a une partie immergée infiniment plus criminelle, celle qui enrichit en pillant la France.

Trafics — Le pillage. La France a été vaincue par l’armée allemande qui s’installe. Le gouvernement de Pétain et de Laval accepte la collaboration. La France doit payer des sommes colossales (400 millions de francs = 12 milliards d’Euros de 2012… par jour !), soi-disant pour l’entretien des troupes allemandes basées en France. En fait l’argent (français) non utilisé pour la vie des troupes sert à acheter à haut prix tous les biens français que les Allemands (et leurs complices) désirent. Des centres d’achat, organisés par l’Abwehr et la Gestapo, achètent de tout, sans justificatif. Ce trafic est illégal mais les patrons de l’Abwehr et de la Gestapo protègent leurs grands trafiquants, comme ils protègent aussi leurs amis voleurs et spoliateurs.

Trafics et crimes — Les grands trafiquants. Dans ce système, les affairistes et les gangsters vont pouvoir se livrer à des trafics illégaux avec la protection de l’occupant allemand ! Les « bureaux d’achat » sont bientôt gérés par de grands trafiquants : le plus important est le « Bureau d’achat Otto » (« Otto » = l’espion Hermann Brandl). Des succursales apparaissent vite, des « officines » dirigées ou fournies par des collaborateurs français, belges, ou mêmes juifs — ils ont laissé leurs noms dans l’histoire noire de l’occupation : Mandel (« Michel ») Szkolnikoff et le ferrailleur milliardaire Joseph Joanovici (ou : Joinovici), mais aussi Frédéric Martin (dit « Rudy de Mérode ») et Dubois, Gédéon van Houten (dit « Boby », ou : baron d’Humières).

Luxes, crimes et voluptés – Les Comtesse de la Gestapo. Jacques Delarue décrit ainsi le mode de vie du patron du « bureau d’achat Otto » :

[Jacques Delarue] « « Otto », lui, vivait somptueusement, fréquentant les meilleurs restaurants et les boîtes de nuit, et entretenant successivement ou même simultanément, plusieurs maîtresses coûteuses. Certaines d’entre elles firent aussi, en même temps, d’excellentes affaires avec le « service Otto » ».

Le Paris de l’occupation est devenu pour l’occupant et ses complices un immense lupanar avec ses « comtesses de la Gestapo », dames issues de tous les horizons, aventurières, parfois authentiques aristocrates, petites actrices, souvent demi-mondaines (ex-prostituées), et complices intéressées de tous ces gangsters-collaborateurs. De la liste donnée par Wikipédia je retiens la comtesse Mara Tchernycheff, russe, mannequin et starlette, car elle a été la maîtresse de Chamberlin-Lafont ; Sonia Blache/Marie Olinska, car c’est la mère de la « petite Bijou » ; et surtout Sylviane Quimf/phe, authentique marquise d’Abrantès (par mariage), courtisane et maîtresse d’Eddy Pagnon, le chauffeur-trafiquant de la rue Lauriston, fusillé en décembre 1944 — ce couple a beaucoup intéressé Modiano. Il montre que ces trafics rendaient riche un gestapiste de second rang : « Eddy » était donc un amant acceptable pour une aventurière confirmée…

Trafics et crimes — Les maisons aux trois étages. On voit ainsi se créer (je m’inspire d’une idée de Jacques Delarue) une maison à trois étages, celle où se déroulent les « fêtes » de La ronde de nuit :

[Rez de chaussée : trafics] L’argent des Français sert à l’Allemagne à acheter des biens à des « hommes d’affaires » qui pillent la France au bénéfice de l’effort de guerre allemand.

[La cave : crimes] Des trafiquants-gangsters sont couverts par l’occupant allemand : uniforme, port d’armes, papiers officiels interdisant à la police française d’interdire leurs exactions. Dans les sous-sols agissent les hommes de main au service du « contre-espionnage » allemand (Gestapo, Abwehr) qui font la chasse aux Juifs, aux résistants, aux réfractaires du STO, aux Francs-maçons ou tous ceux qu’il est bon d’appréhender pour les voler. On a là un incroyable et abominable exemple où les tueurs d’un gang mafieux sont au service d’un état et de ses « basses œuvres » pour les « interrogatoires » : tortures (la « baignoire »), viols, assassinats.

Les zombies-amis du héros-narrateur-figure ont réellement existé, et plusieurs ont été fusillés à la Libération. Le « Khédive », c’est Chamberlin-Lafont ; « Monsieur Philibert », c’est Pierre Bonny ; le « square Cimarosa », ou plutôt la rue Cimarosa, est à trois minutes à pied du 93 de la rue Lauriston (il est tragique de savoir qu’il y avait des officines encore plus sadiques…) ; les autres comparses sont aujourd’hui oubliés, sauf des historiens professionnels qui ont reconnus les zombis masqués de Modiano ; j’en cite quelques uns : le faux marquis Lionel de Wiet[t] ; le gangster Gaëtan L’Herbon, (authentique) Baron de Lussats ; Frédéric Martin, dit « Rudy de Mérode » ; le comte Guy de Voisin-Lavernière ; le tortionnaire Abel Danos dit « Le mammouth » ; l’homme de main Joseph Réocreux dit « Jo le boxeur » (qui, lui, disparaîtra dans la cave du célèbre Dr Petiot…), et le chauffeur Louis Pagnon dit « Eddy » Pagnon ; Charles Delval (qui apparaîtra dans Les boulevards de ceinture) dit « Pierre Rabier » travaillait, lui, principalement pour la Gestapo de la rue des Saussaies ; Etc. Ces « aventuriers(e)s », ces gangsters, ces flics corrompus, ces affairistes, ces tortionnaires sadiques, ce sont ceux que l’occupant allemand a recrutés pour ses trafics, pour ses plaisirs, pour ses crimes de sang, pour faire régner la terreur.

[Les salons à l’étage : plaisirs] Que ce soient les grands hommes d’affaires, leurs hommes de main, ou les hauts et moyens gradés allemands, et tous les aventuriers, ou les artistes, qui les fréquentent de près — tous ces braves gens aiment « la belle vie », telle que je l’ai décrite pour les gangsters parisiens mis en scène dans les romans de la série du « Grisbi » d’Albert Simonin (un expert). Tout le catalogue y passe : la richesse ostentatoire ; l’exhibition de leur pouvoir — sans la régulation imposée par la Loi, la Justice et l’État — ; les riches repas à une époque où les Français crèvent de faim ; les fêtes orgiaques avec les « plus belles femmes de Paris », bref, les starlettes, les demi-mondaines, les pensionnaires des maisons closes de luxe — Pigalle fait de grosses affaires à l’époque —, les aventurières dont les plus visibles sont les « comtesses ».

Bref : à la cave, « on » emprisonne, « on » torture et « on » assassine ; au rez-de-chaussée, « on » fait de grosses affaires commerciales ; à l’étage, « on » fait la fête — trahisons, crimes, jouissances à tous les étages — sadisme dans les caves, fric dans les bureaux, sexe dans les salons. Voilà cette « nef des fous » qu’on découvre vers la fin de La place de l’étoile et qui est le principal décor de La Ronde de nuit. Mais ce roman n’est pas un exposé historique ; le panorama que j’ai esquissé n’a pour but que de montrer la vérité factuelle de l’arrière-plan du récit, magnifiquement suggéré par ce roman halluciné qu’est La ronde de nuit. Je n’insiste pas sur une quatrième strate : celui de la traîtrise. Ce roman n’est en rien un portrait psychologique du « traître » ou du « lâche », sujet qui a été beaucoup traité — depuis Drieu la Rochelle, ou Sartre, ou Roger Nimier —, et récemment (2013) dans l’essai brillant, et paradoxal, par Pierre Bayard : Aurais-je été résistant ou bourreau ?

La ronde de nuit est d’abord une magnifique rêverie noire, constamment imaginative (il m’a fallu me retenir, j’aurais voulu tout citer !), tragique et sarcastique d’un auteur à la fois très doué pour la suggestion, et hanté par une histoire et une généalogie personnelles qui lui ont injecté des sentiments d’angoisse et d’absence d’identité, je l’ai déjà beaucoup dit. Modiano transpose cette situation en imaginant son héros-narrateur-figure oscillant entre les salons des collabos criminels — quand il est « Swing Troubadour » —, et les cachettes des résistants futures victimes — quand il est la « Princesse de Lamballe ». Mais il connaît aussi de multiples vies — princesse massacrée ou riche fils d’une famille aristocratique disparue — amant de Lili Marlene ou espion menant double jeu et exécuté par ses complices — collabo criminel jugé et condamné après la Libération ou bon fils de Stavisky qui « aurait honte de lui » — indic, traître, mouchard, tueur à gages… Au bout de cette ronde sans fin, son héros-narrateur-figure s’y voit à la fois « bourreau » et « victime ». Modiano, grand écrivain ayant son univers propre, ne traite pas des grands thèmes de société. Il nous fait ressentir ses émotions personnelles et il nous transmet toutes ces images fantastiques qui l’assaillent. Ce point de vue intime a une grande efficacité : il nous entraîne de façon saisissante dans la complexité propre à ces périodes tragiques et troublées.

► à suivre ► retour à l’épisode précédent ► retour au premier épisode